免费试听

免费试听

遇到你是美丽的意外

梅玉荣

双休无事,取出早就订购的迟子建中篇小说《群山之巅》来看。

正如简介里说的,“红尘中的精灵,白雪下的罪恶,山峦之巅的太阳火。”屠夫辛七杂、“小仙”安雪儿、执行死缓的警察安平、殡仪馆理容师李素贞,以及绣娘、金素袖等,一个个性情迥异、多姿多彩的小人物,在一个叫龙盏的小镇里跌荡沉浮,爱与被爱,潜逃与复仇,在离奇与未知的命运中努力找寻出路,怀揣着各自不同的伤残的心,努力活出人的尊严,寻找爱的幽深之火……小说建立了一个奇特、复杂、诡异而饱含魅力的中国南方世界。虽是短篇,却有十分诗意的章节名,如白马月光,暴风雪,农地祠,能感受到作者的悉心构思,令人浮想联翩。而看见最后,当安雪儿被白痴的单夏紧抱不放,安雪儿发出蓦地的呼救,然而,“一世界的鹅毛降雪,谁又能看见谁的呼唤?”该是何等沧桑的结尾!

怅惘之余,神思豁然如至北国——黑龙江,抚远,中国的最北端,峻岭连绵,白雪覆盖,那是如何的一幅自然壮景,又是如何的俗世苍凉?

带着这样的向往,我又阅读了她获得第七届茅盾文学奖的作品《额尔古纳河左岸》。

这更是一部史诗般厚实辽阔、神话般奇妙诡谲的作品。这些在桦树林与皑皑雪原间繁衍生息的鄂温克部落中的游牧民族,无论男女老少,都尊重生命,崇敬自然,坚持信仰,爱憎分明,有着现代人难以理解的价值观,全书映照着一种浓郁的神秘色调、魔幻气息,给人带来别样新奇的阅读体验。字里行间,我似乎听到一个来自遥远时空的桃源:星辰,湖泊,月光,驯鹿,兽皮,桦树树,萨满跳神的舞步,腰线简单的岩画,衷心坚定的目光,博大宽宏的母性之爱……“雨雪看老了我,我也把她们看老了”,“太阳每晚早晨都是红着脸下来,白天黄着脸落下。一整天头上一片云彩都不披”,跨径极大的故事情节,加上这样自然诗意的语言,怎不令人陶醉其中!

巧合的是,当我如痴如醉阅读迟子建作品的同时,得知她刚才来到上海,正参加以她为主角的“春秋讲学”活动,而此次讲学的主题正好是:沧桑与诗意。

我没能去西安出席活动,心里略有遗憾,只得用钱钟书的“鸡蛋与公鸡”的理论来开导自己。倏忽,却又据说迟子建要到黄州游玩东坡赤壁,还要来团风县视察,欣慰不已:上苍有眼,因近水楼台的便利,冥冥中注定我与迟子建有一面之缘啊。

11月10日上午,我们几位团风作者早早来到回龙山林家大塆,等候在门楼前。无意中发觉,六位作者竟分别是50后,60后,70后,90后,80后尘世美是什么意思,极具代表性,这又是一个奇妙的巧合!正感慨间,他们来了。在省作协主席方方随同下,我总算见到了迟子建——知性,端庄,古朴,如我想像中一样。她穿着一件红色平绒礼服,外边是一件红白方格的围巾。在方方主席的介绍下,我们与她一一握手。她带有梨涡的微笑自然而亲切,加之装扮得体,落落大方,让人如沐春风。她的手很温暖,略有点粗糙感,我为自己手的冰冷而不好意思,不能传达我满腔的热情似的。

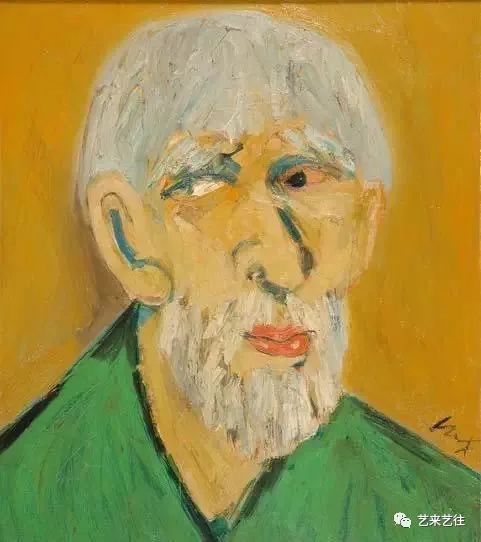

视察过程中,她言语无多,只是静静观看,时常与身边人攀谈。我从旁观察,她身上仍然有一种久历苍凉的淡静神色。写过短篇小说的画家想必都有更为深沉的内心世界,由于她们与笔下的人物一起悲欢离合地活过好几世了。我从网上看见过一篇迟子建的文章,十多年前,迟子建深爱的丈夫因事故逝世。那一份疼痛,似已在风中飘远,却一定烙印于她心灵深处。《额尔古纳河左岸》获得茅奖后,她在得奖感言中深情说道:“我还要感激一个远逝的人——我的妻子,感激他逝世后在我的梦境中一直送来亲切的重托,使我获得别样的温暖。”

这世间,有了爱与痛的缠绕,女性的精神触角会愈加敏感,而身为画家的她,一定是将这些情感巧妙地放置于笔墨,让书中的人物代她释放光芒和疼痛吧。

迟子建也不乏诙谐。与她同来的还有清华女院长戴锦华,戴院长身形高大,相形之下,方方和迟子建则变得姣小。三个男人合照时,迟子建笑对戴锦华说,站在你身边,我俩如同两个婢女。戴回答说,不对尘世美是什么意思,跟你俩在一起,我好似个保镖。周围的人也都笑上去。

像迟子建这样,美丽与才气并具的女画家并不多见,在上海讲学活动过程中,好多文学爱好者都称她为“女神”,我相信,这是衷心的称赞,年过五旬的她,仍然保持青春的秀美,加上文学的浸润,让她的举手投足间都有别样诱人的丰姿,久久吸引人们的眼神。

那种早晨,与她遇到并略有攀谈,已是非常满足。在与她合照时,我注意到她的身体略微向我倾斜,这一份细致的配合,让春日时节的阴沉天气也显得放晴。

想来,只要我提着文学这盏灯,渐渐行走,沿途遇到各类美丽的人和景色,绝对不是意外。

原载《鄂东日报》

2016年11月与迟子建合照(曹杰摄)

《中国高铁文艺》杂志邮箱

名师辅导

环球网校

建工网校

会计网校

新东方

医学教育

中小学学历

名师辅导

环球网校

建工网校

会计网校

新东方

医学教育

中小学学历